共和国新任总理李克强的“城镇化”梦想,大概始于1974 年。那年的3月,在“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的口号下,19岁的李克强与其他同学在红旗招展锣鼓喧天中,从合肥市乘坐大客车向安徽凤阳县大庙公社东陵大队进发。那是李克强第一次离家。这次离家下乡,让他见识到了当时中国贫苦的农村,埋下了思考农民、农业、农村问题的种子。

李克强从1955年出生后,就一直生活在合肥市,他此番到凤阳“上山下乡”,其实也算是另一种“子承父业”,因为李克强父亲李奉三就曾任凤阳县县长,后调任安徽省地方志办公室副主任,直至退休。临行前,李克强的恩师李诚还叮嘱他不忘学习。

李克强铭记了恩师的叮嘱,这位从小生活在城市的青年,到了那块偏僻贫穷的地方,由于水土不服,曾经一度全身皮肤溃烂。然而,他照样坚持田间劳动,一年到头大都用印有“为人民服务”的挎包装着干粮和咸菜下地劳动。渐渐地,李克强习惯了农村的生活,农活也大多学会了,那年头劳动强度大,加之缺少油水和蔬菜,他的饭量显得特别大。

就是在那段艰苦的日子里,每当夜幕降临,他就挑灯夜读自学。李克强对农村问题的思考始于田野,收获于燕园。1977年8月,邓小平拍板决定当年恢复高考。通过广播,李克强获知了这个消息,并以苦读考上了北大。在那里,经过系统的学习,他终于将思考的种子划成了城镇化的草图。

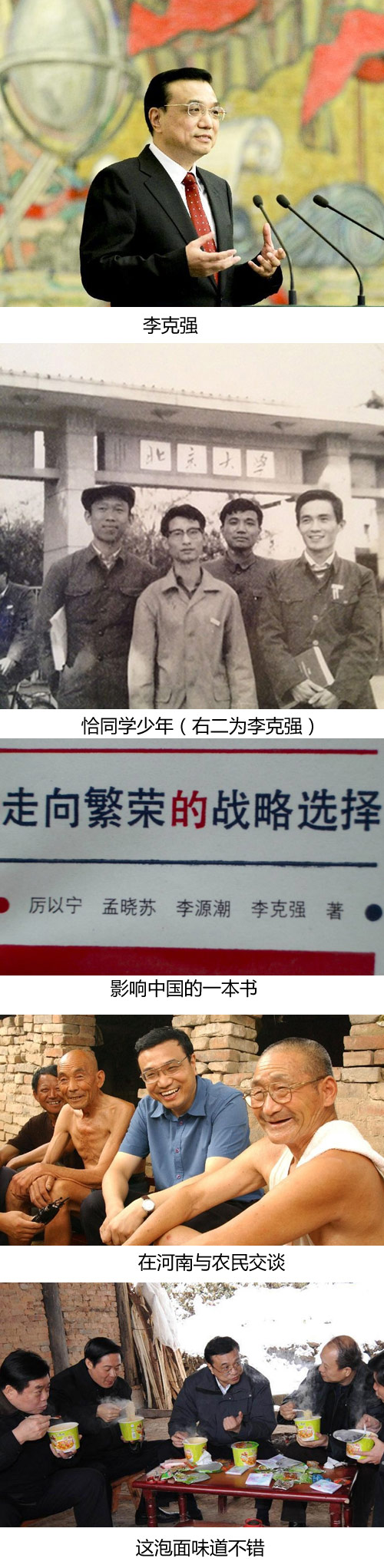

在1988年,李克强写成了《农村工业化:结构转换中的选择》一文,并获得北京大学经济学硕士学位。1991年8月,此文更是收录了由其博士生导师厉以宁及同窗孟晓苏、李源潮等师生四人联合撰写出版的《走向繁荣的战略选择》一书里,该书最后的结论就是:“改革是不可阻挡的趋势。”

巧合的是,当今的国家主席习近平的博士论文是《中国农村市场化研究》,也是研究农村问题的。李克强的博士论文《论我国经济的三元结构》,实际上就是《农村工业化:结构转换中的选择》的深化,该论文荣获中国内地经济学界最高奖项孙冶方经济科学奖的论文奖。而此时,李克强已经是团中央书记处书记。

从1974年那年春天,李克强开始思考农民出路在哪、农村未来在哪,到1988年以论文系统地写出来,整整用了14年;从1988年写成文字到2012年密集地推动城镇化,城镇化成为举国热议的未来,已过去了24年。一个男人,用38年的时间,逐步圆梦。

让我们细读李克强在《农村工业化:结构转换中的选择》写下的句子:

“因势利导,使农村人口顺乎自然地向小城镇集中,并不失时机地进行交通运输等设施的建设,逐步发展为中小城市。与此同时,农村工业部门的扩张必然会推动城市之间、地区之间商品经济的发展,促进包括劳务市场在内的市场体系的发育,从而使已经进入农村工业部门的农村人口继续向现存的城市转移。。。中小城市的发展无疑给农村人口的转移提供了机遇。”

与他如今的城镇化思路,相差无几。

当那个19岁的少年在凤阳贫瘠的田地里开始思考农村问题时,他恐怕想不到他的思考将成为硕士论文;当那个33岁的青年写下那篇硕士论文时,恐怕也没人料到,这将深远影响中国。

作为一个男人,李克强无疑是值得羡慕嫉妒恨的——倒不是他如今位居总理之尊,而是他能将自己早年的梦想,一步步变成了现实。

大丈夫当该如此。

--------------------------------------------------

恩师:1997年5月17日。时任团中央第一书记的李克强在《安徽日报》上撰写《追忆李诚先生》一文,深切缅怀他的恩师李诚。文章写道“至于他生于何年,我不曾知晓,生平如何,亦不甚了了。但可以肯定地说,他是一位真正的学者,一位通晓国故的专家。。。。李先生也是很重感情的,记得70年代初,我插队乡村,初次远离家门,与父母告别后,但踏出院门,发现李先生已早早站在巷口,向我点头道别,以示送行。。。”

在时任中共中央政治局常委、国务院副总理李克强的笔下,李诚先生是一位甘于无名、痴迷读书、爱国的学者,世人或许不曾听闻他的名字,但这位老人“讲中国的国学,讲治学的方法,讲古今轶事”启蒙了少年李克强,改变了他的一生。或许,先生的风骨,也将成为李克强心中的丰碑。

英语:李克强的同学陶景洲在《同学眼里的李克强》里,讲述了李克强学英语的故事:我们77级考大学时,因是文革后的第一届,不考英语。我们这批学生进校时,英语都很差。我是英文字一个都不会,也不重视,还几次申请免修。李克强是同学中学英文最卖力的之一。他口袋里总是装着一叠自己做的英文单词小卡片,一面写的是英文单词,一面写的是中文,用橡皮筋一扎,一有空就拿出来背。我印象中,他在图书馆呆的时间很长。

现在,李克强可以用英语与来宾谈笑风生。

干部年轻化:李克强是当年北大的常代会主席,负责监督工作。他们还推进了一场 校内“政治改革”,从大三结课开始,全体校学生会77级学生干部集体辞去职务,让给后几级的小同学担任,美其名曰:“以实际行动废除领导干部职务终身制”。

博士论文论文:李克强在《师风散记》里讲述了他的博士论文的故事:当我写完博士论文,自觉尚可后,便请厉以宁先生准予进入答辩程序。厉先生当即开出了一张评审人员的名单。按照规定,只要有十几位具有高级职称的人员参加评审即可。但厉先生开出的这张名单中的人却都是国内经济学界的大家,甚至可以称为权威性人物。厉先生说,这些人所看重的只是论文本身的分量,而不会在意论文的表面或其他与学术无关的东西,这样做对你有益,可使你的论文得到真实的评价,经得起各种检验。就因为这张名单,我把论文又一次修改,将答辩的日期推迟了半年之久。我由此亦体会到,教之严同样是基于对知识的尊重和对真理的崇尚。

那篇论文即是打下“城镇化”蓝图的《论我国经济的三元结构》

曾经最年轻的副总理:2008年3月18日上午,国务院总理温家宝与中外记者见面并回答记者提问。国务院副总理李克强、回良玉、张德江、王岐山陪同。温家宝总理在向记者介绍四位副总理时说:“在我旁边的是李克强,他是我们副总理中最年轻的,他也是中共中央政治局常委。”